LUCAS rettet Leben

Er heißt LUCAS2, passt in einen Rucksack, ist in wenigen Sekunden einsatzbereit und rettet Leben. Warum eine verunglückte Frau in Montan ohne LUCAS nicht überlebt hätte, berichtet Ernst Fop, Arzt der Flugrettung und stellvertretender Leiter der Südtiroler Landesnotrufzentrale.

Was war passiert, Herr Doktor Fop?

Ernst Fop: Es war Ende Mai 2014. Wir wurden zu einem Einsatz ins Unterland nach Montan gerufen. Eine 53-jährige Frau war an einer Bushaltestelle zusammengebrochen. Sie hatte einen Herzkreislaufstillstand. An der Unfallstelle habe ich das Gerät LUCAS an der Patientin angebracht, und dann haben wir sie - immer unter laufender Reanimation durch LUCAS – ins Krankenhaus geflogen. Dort hat sich gezeigt, dass zwei Herzkranzgefäße verschlossen waren, die mit Hilfe eines kleinen Ballons und durch das Einsetzen eines Stents, einer kleinen gitterförmigen Gefäßstütze, geöffnet wurden. Die Frau hat sich dann vollständig erholt und keine Schäden davongetragen.

Hätte sie ohne LUCAS eine Chance gehabt?

Fop: In diesem konkreten Fall hätte sie ohne LUCAS nicht überlebt. Wir hätten nicht genug Helfer dabei gehabt, die sich alle zwei Minuten bei der Herzdruckmassage abwechseln hätten können. Während des Transports im Hubschrauber wäre es auch aus Platz- und Sicherheitsgründen nicht möglich gewesen durchgängig mit unseren Händen wiederzubeleben.

Was kann LUCAS, was ein Rettungshelfer nicht kann?

Fop: Wenn das batteriebetriebene Gerät einmal richtig aufgesetzt ist, übt es einen gleichmäßigen und gleichbleibenden Druck auf den Brustkorb aus. Bei der manuellen Wiederbelebung hingegen haben wir das Problem, dass die Kraft nach zwei Minuten nachlässt. Diesen Leistungsabfall bestätigen verschiedene Studien. Der größte Unterschied besteht beim Transport: LUCAS kann man am Patienten befestigen, und er massiert während des gesamten Transportweges. Das bringt viele Vorteile, weil man sich leicht vorstellen kann, welche Schwierigkeiten ein Rettungssanitäter im Vergleich hat, wenn ein Rettungswagen stark abbremsen muss oder der Hubschrauber einen Windstoß abbekommt. Idealerweise wird LUCAS am Patienten angebracht, bevor er in den Hubschrauber gehievt wird. Problematisch kann es werden, wenn zum Beispiel der Hubschrauber die Rettungsmannschaft nicht direkt vor Ort absetzen kann, sondern weiter entfernt auf uns wartet. Dann müsste man LUCAS erst an Bord anbringen, aber das ist mit einem enormen Kraftaufwand auf kleinstem Raum verbunden.

Wie wurde LUCAS im Rettungsteam aufgenommen?

Fop: Intern sind die Vorbehalte groß gegenüber LUCAS. Einige Rettungssanitäter fühlen sich auf den Schlips getreten, weil sie Angst haben, dass LUCAS einen Teil ihrer Arbeit übernimmt. Dabei erleichtert LUCAS ihre Arbeit, und während die Maschine die Druckmassage ausführt, können sie sich bereits auf die weiteren Behandlungen konzentrieren.

Ihr Resümee über die einjährige Testphase.

Fop: Wir in Bozen haben LUCAS im vergangenen Jahr zehnmal verwendet. Wir sind sehr zufrieden, haben uns aber auch schon überlegt, wie das Gerät noch besser genutzt werden kann. LUCAS sollte nicht nur in der Flugrettung zum Einsatz kommen, sondern könnte zum Beispiel in der Nacht - wenn die Hubschrauber nicht fliegen – im Rettungswagen mitgeführt werden.

Wer ist Lucas2?

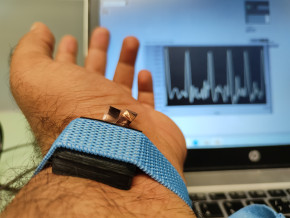

LUCAS2 ist der Name eines medizinischen Geräts für die mechanische Herzdruckmassage. LUCAS wird bei Patienten, die einen Herzkrauslaufstillstand erleiden und wiederbelebt werden, um den Brustkorb gespannt. Mit gleichbleibendem Rhythmus und mit gleichmäßiger Kraft übt das Gerät Druck auf den Brustkorb des Patienten aus. So kann das Gerät über einen längeren Zeitraum einen Minimalkreislauf aufrechterhalten. Seit Oktober 2013 ist LUCAS in Südtirol an Bord der landesweiten Flugrettung im Einsatz. Die Wissenschaftler des EURAC-Instituts für Alpine Notfallmedizin sammeln seitdem Daten rund um den Gebrauch des Hilfsgeräts. Ziel ist es, zu überprüfen, ob die mechanische Herzdruckmassage während des Helikoptertransportes durchführbar und effizient ist. Die dreijährige Gemeinschaftsstudie der EURAC und der Landesnotrufzentrale wird im Rahmen des Forschungsgesetzes 14 der Autonomen Provinz Bozen finanziert.

Related Articles

Tecno-prodotti. Creati nuovi sensori triboelettrici nel laboratorio di sensoristica al NOI Techpark

I wearable sono dispositivi ormai imprescindibili nel settore sanitario e sportivo: un mercato in crescita a livello globale che ha bisogno di fonti di energia alternative e sensori affidabili, economici e sostenibili. Il laboratorio Sensing Technologies Lab della Libera Università di Bolzano (unibz) al Parco Tecnologico NOI Techpark ha realizzato un prototipo di dispositivo indossabile autoalimentato che soddisfa tutti questi requisiti. Un progetto nato grazie alla collaborazione con il Center for Sensing Solutions di Eurac Research e l’Advanced Technology Institute dell’Università del Surrey.

unibz forscht an technologischen Lösungen zur Erhaltung des Permafrostes in den Dolomiten

Wie kann brüchig gewordener Boden in den Dolomiten gekühlt und damit gesichert werden? Am Samstag, den 9. September fand in Cortina d'Ampezzo an der Bergstation der Sesselbahn Pian Ra Valles Bus Tofana die Präsentation des Projekts „Rescue Permafrost " statt. Ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit Fachleuten für nachhaltiges Design, darunter einem Forschungsteam für Umweltphysik der unibz, entwickelt wurde. Das gemeinsame Ziel: das gefährliche Auftauen des Permafrosts zu verhindern, ein Phänomen, das aufgrund des globalen Klimawandels immer öfter auftritt. Die Freie Universität Bozen hat nun im Rahmen des Forschungsprojekts eine erste dynamische Analyse der Auswirkungen einer technologischen Lösung zur Kühlung der Bodentemperatur durchgeführt.

Gesunde Böden dank Partizipation der Bevölkerung: unibz koordiniert Citizen-Science-Projekt ECHO

Die Citizen-Science-Initiative „ECHO - Engaging Citizens in soil science: the road to Healthier Soils" zielt darauf ab, das Wissen und das Bewusstsein der EU-Bürger:innen für die Bodengesundheit über deren aktive Einbeziehung in das Projekt zu verbessern. Mit 16 Teilnehmern aus ganz Europa - 10 führenden Universitäten und Forschungszentren, 4 KMU und 2 Stiftungen - wird ECHO 16.500 Standorte in verschiedenen klimatischen und biogeografischen Regionen bewerten, um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Erstversorgung: Drohnen machen den Unterschied

Die Ergebnisse einer Studie von Eurac Research und der Bergrettung Südtirol liegen vor.