Tutti gli euro della bellezza

Nell’economia della conoscenza riflettere sul concetto di bellezza può condurre ad esplorare terreni sui quali – inaspettatamente – gli studiosi si interrogano. Una riflessione a partire dall’idea di valore.

L’economia offre molteplici chiavi di lettura per analizzare il concetto di bellezza. Una di queste insiste sul concetto di valore, il valore della bellezza e può essere declinata in molti modi, dal valore del patrimonio culturale, il suo mantenimento la sua fruibilità, sino ai business legati alla bellezza, dalla cosmesi, ai centri estetici. Si tratta di analisi che puntualmente gli economisti svolgono, ma che tuttavia non si interrogano sulla natura della bellezza. Anzi, potremmo forse dire che la bellezza interroga l’economia.

Nella storia del pensiero economico, le teorie del valore tradizionalmente costituiscono uno dei punti più alti di confronto e di discussione. Teorizzare sul valore della bellezza può offrire l’occasione per ulteriori elaborazioni e concettualizzazioni. Che relazione sussiste tra il valore d’uso di un artefatto, o il valore del lavoro necessario per progettarlo e produrlo e la sua bellezza?

Un’analisi economica della bellezza può essere elaborata a partire dall’idea che la bellezza possa costituire fonte di differenziazione e quindi di vantaggio competitivo. Anche in questo caso, entra in gioco il concetto di valore economico: un prodotto più bello si vende più facilmente o a un prezzo più alto. Si pensi ad esempio agli oggetti che acquistiamo e di cui ci circondiamo nella vita quotidiana.

Il valore della bellezza non riguarda solo i prodotti ma si applica anche ai servizi, come nel caso del turismo: la bellezza è la chiave per differenziarsi ed essere competitivi sul mercato. La bellezza conta (beauty matters, come si direbbe in inglese) anche nel mercato del lavoro: alcuni studi, soprattutto di natura sperimentale che analizzano il comportamento decisionale, hanno indagato il cosiddetto “effetto bellezza” e come questo influenzi la valutazione dei risultati e il compenso che le persone ricevono. La bellezza rappresenta, dunque, un vantaggio, e l’analisi economica si interroga sulla sua sostenibilità o sulla sua durabilità (persistenza nel tempo).

Ragionando della relazione tra economia e bellezza, non si può non citare il famoso beauty contest descritto da John Maynard Keynes, economista vissuto a cavallo tra ‘800 e ‘900, sostenitore, tra l’altro, dell’intervento della mano pubblica in economia. Si tratta di un esempio ancor’oggi spesso utilizzato per spiegare quelle che gli economisti chiamano decisioni strategiche, ossia decisioni il cui esito dipende anche dalle scelte degli altri attori in gioco. Un esempio di questi meccanismi noto al grande pubblico riguarda i meccanismi di asta per l’assegnazione delle frequenze per la telefonia mobile tra i vari contendenti.

Keynes descrive un immaginario concorso di bellezza (beauty contest) nel quale viene chiesto ai presenti di scegliere le sei donne più belle, promettendo un premio per coloro che scelgono la donna più votata dal totale dei presenti. Keynes teorizza che, visto l’incentivo promesso, i presenti decidano di votare non la donna giudicata da loro più bella, ma quella che incarna maggiormente l’idea di bellezza nella percezione comune. In sostanza, come conseguenza degli incentivi, ossia il premio promesso, le persone finiranno per prendere decisioni basate su aspettative e su ragionamenti razionali che poco hanno a che fare con l’idea soggettiva di bellezza.

Una chiave di lettura ancora diversa per guardare alla bellezza è offerta dall’economia della conoscenza e dall’estetica delle organizzazioni. L’economia della conoscenza prende in esame le condizioni attraverso cui la conoscenza viene prodotta, riprodotta e comunicata.

Nella storia del pensiero economico, le teorie del valore tradizionalmente costituiscono uno dei punti più alti di confronto e di discussione. Teorizzare sul valore della bellezza può offrire l´occasione per ulteriori elaborazioni e concettualizzazioni.

Il sapere di un’organizzazione non è contenuto solo nella mente delle persone che vi lavorano, ma è incorporato negli artefatti, negli strumenti e gli utensili utilizzati per lavorare, per comunicare, per memorizzare. La conoscenza incorporata negli artefatti è una conoscenza sensibile, in cui la bellezza costituisce un elemento determinante che ne stimola ovvero ne inibisce la diffusione, basti pensare all’esempio di un ‘libro bello’, i cui contenuti vengono acquisiti e comunicati più facilmente. Anche quando la conoscenza è incorporata in artefatti immateriali, l’interazione con questi oggetti intangibili si sostanzia in pratiche che hanno una dimensione fisica e sensoriale e produce effetti materiali che hanno un impatto tangibile sull’esistenza delle persone e delle organizzazioni. A ben vedere queste pratiche e questi effetti hanno altresì una dimensione estetica che tradizionalmente tendiamo a sottovalutare o al più a considerare come aspetto collaterale.

La bellezza è una risorsa perché costituisce un canale di accesso alla conoscenza, spesso trascurato nella gestione delle organizzazioni. Tradizionalmente il management intende gestire la produzione e la diffusione del sapere organizzativo, definendo procedure e sistemi di incentivi per orientare i comportamenti, e trascurando completamente il fatto che questi sistemi creano anche distorsioni. Raramente, invece, le organizzazioni ricorrono alla bellezza come leva capace di sostenere lo sviluppo e la diffusione del sapere organizzativo.

In economia ripetiamo spesso che le organizzazioni sono istituzioni che prendono decisioni in contesti dominati da complessità e incertezza. Da un lato riconosciamo che i problemi da affrontare spesso non sono chiari e ben definiti, ma piuttosto aggrovigliati e difficili anche solo da definire in modo compiuto, oppure che gli obiettivi non sono coerenti e prevale l’ambiguità. Ebbene, per decidere in queste condizioni non è sufficiente risolvere un esercizio di ottimizzazione o affidarsi ad un’analisi mezzi-fini. Così le organizzazioni si interrogano sulla propria identità, i decisori fanno esercizio di leadership per dare un senso alle situazioni e ai comportamenti. Diventa necessario rifarsi a risorse e valori profondi: la bellezza e il giudizio estetico rientrano tra queste possibilità, se l’organizzazione se ne avvede ed è in grado di coglierle.

Related Articles

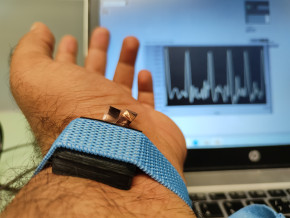

Tecno-prodotti. Creati nuovi sensori triboelettrici nel laboratorio di sensoristica al NOI Techpark

I wearable sono dispositivi ormai imprescindibili nel settore sanitario e sportivo: un mercato in crescita a livello globale che ha bisogno di fonti di energia alternative e sensori affidabili, economici e sostenibili. Il laboratorio Sensing Technologies Lab della Libera Università di Bolzano (unibz) al Parco Tecnologico NOI Techpark ha realizzato un prototipo di dispositivo indossabile autoalimentato che soddisfa tutti questi requisiti. Un progetto nato grazie alla collaborazione con il Center for Sensing Solutions di Eurac Research e l’Advanced Technology Institute dell’Università del Surrey.

unibz forscht an technologischen Lösungen zur Erhaltung des Permafrostes in den Dolomiten

Wie kann brüchig gewordener Boden in den Dolomiten gekühlt und damit gesichert werden? Am Samstag, den 9. September fand in Cortina d'Ampezzo an der Bergstation der Sesselbahn Pian Ra Valles Bus Tofana die Präsentation des Projekts „Rescue Permafrost " statt. Ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit Fachleuten für nachhaltiges Design, darunter einem Forschungsteam für Umweltphysik der unibz, entwickelt wurde. Das gemeinsame Ziel: das gefährliche Auftauen des Permafrosts zu verhindern, ein Phänomen, das aufgrund des globalen Klimawandels immer öfter auftritt. Die Freie Universität Bozen hat nun im Rahmen des Forschungsprojekts eine erste dynamische Analyse der Auswirkungen einer technologischen Lösung zur Kühlung der Bodentemperatur durchgeführt.

Gesunde Böden dank Partizipation der Bevölkerung: unibz koordiniert Citizen-Science-Projekt ECHO

Die Citizen-Science-Initiative „ECHO - Engaging Citizens in soil science: the road to Healthier Soils" zielt darauf ab, das Wissen und das Bewusstsein der EU-Bürger:innen für die Bodengesundheit über deren aktive Einbeziehung in das Projekt zu verbessern. Mit 16 Teilnehmern aus ganz Europa - 10 führenden Universitäten und Forschungszentren, 4 KMU und 2 Stiftungen - wird ECHO 16.500 Standorte in verschiedenen klimatischen und biogeografischen Regionen bewerten, um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen.

Erstversorgung: Drohnen machen den Unterschied

Die Ergebnisse einer Studie von Eurac Research und der Bergrettung Südtirol liegen vor.